地域再生 × リキュール × 薬草文化 ─ やさしい暮らしと薬草リキュールの可能性 ─

最新情報

「興味ある」が押されました!

2026/01/28「興味ある」が押されました!

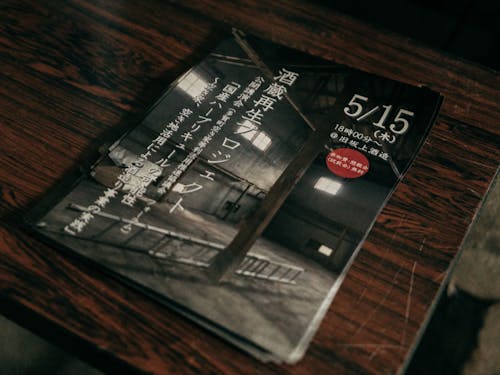

2026/01/132025年5月15日(木)に、酒蔵再生プロジェクト公開講演会『国産ハーブリキュールの可能性 〜 空き家、空き地活用による酒造り事業の実践』が開催されました。 酒蔵再生プロジェクトのさらなる推進に向けて地域の方に、改修して少し整えられた酒蔵の様子を見ていただきながら、今後のプロジェクトについて少しでもイメージしていただける機会になればと、今回企画されました。

講師としてご登壇いただいたのは、岩手県の金ケ崎(かねがさき)町でハーブリキュールづくりをされている、『株式会社K.S.P(金ケ崎・サスティナブル・プロダクト)』の代表 老川和磨氏。 リキュールの魅力やハーブリキュールのこれからについてお話しいただき、地域の方や多賀町内の事業者の方々も熱心に聞き入っておられました。

酒蔵再生プロジェクト 里山の「やさしさ」を届けるお酒造り

「酒蔵再生プロジェクト」では、多賀町 大滝地域に残る酒蔵を活用し、里山で育まれた「やさしい暮らし」を実践できるような雇用環境を生み出すため、酒蔵の改修・クラフトリキュールづくりをおこなっています。

里山のやさしさを象徴したお酒として、滋賀県で唯一「粕取り焼酎」を製造している『太田酒造』さんの大吟醸粕取り焼酎をベースに、多賀町で無農薬栽培に取り組む『もんてくーる』さんのビーツを主原料に、数種類のハーブやスパイスを漬け込んだリキュール“里和浸酒(さとのわしんしゅ)”を製造しています。

バンクーバーから金ケ崎へ 地元の素材でつくる、新しいお酒

“里和浸酒”の製造にご協力いただいているのが、今回の講演会の講師である老川 和磨さん。 株式会社K.S.P(金ケ崎・サスティナブル・プロダクト)の代表で、3つの事業『金ケ崎薬草酒造』『K.S.P 薬草ファーム』『K.S.P デザインラボ』にて、お酒造りをトータルプロデュースされています。

老川さんは、ジャズバーで飲んだベルモットをきっかけに洋酒や薬草酒に関心を持ち始め、バーテンダーを志し、2015年にカナダ・バンクーバーへ。そこで、地元の食材で地元のお酒をつくる「小規模蒸留」の文化に触れ、特殊な技術がなくてもカジュアルにお酒をつくって事業が成り立つことに衝撃を受けたそう。

またバンクーバー滞在中に、リキュールやフレーバーシロップを使用せず、野菜やフルーツ、スパイス、ハーブなどの素材とアルコールを組み合わせる『ミクソロジー』というカクテルスタイルとも出会ったとのこと。 紫蘇や山椒などを使ったカクテルが海外の方にも好評だったことから、日本の素材を使ったリキュールをつくったら面白いのではないかと考え、2017年に帰国し、ハーブ酒やジンを提供するお店をスタート。 コロナ禍を機に将来について考えるようになり、2021年に地元・金ケ崎にて「株式会社K.S.P」を設立されました。

金ケ崎薬草酒造では、廃棄されてしまう野菜や果実、自社で育てたハーブを使ったリキュールを製造・販売しています。老川さんは原料栽培、商品開発、製造のすべてにたずさわっているそうです。

薬草酒、ハーブリキュールの歴史と未来

薬草酒の歴史は紀元前までさかのぼり、海外ではさまざまな薬用酒が愛飲されています。日本ではあまり馴染みがないイメージがありますが、奈良時代に遣唐使を通じて中国から伝わっていて、『お屠蘇』も薬酒のひとつ。江戸時代には、“健康オタク”であった徳川家康が薬草酒を好んで飲んでいたことから、関東〜九州地方で薬酒が製造されていました。

そして昔から大阪で製薬会社がたくさん運営されるほど、その近辺である滋賀・京都・岐阜には山がたくさんあり、生薬が多く採れることから、老川さんは「薬草酒のホットなスポットは関西地方」だとおっしゃっていました。

海外ではハーブリキュールがトレンドになっており、“アペリティーボ”という『食事前に軽く飲む食前酒の習慣』の中で、ハーブ系のリキュールを炭酸飲料などで割った低アルコールドリンクが人気となっているそうです。2024年にスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社で、コーヒーカクテルと小皿料理を楽しめる「アペリティーボ体験」を提供するようになったそうで、日本にも少しずつ広まっていくかもしれません。

「世界のリキュール出荷数」を見てみると、日本国内のリキュール部門でかなりのシェア率をもっている“梅酒”はランク外である一方、ハーブリキュールは5つのブランドがランクイン。海外でのハーブリキュールの市場規模が大きいことがよくわかります。インバウンドの影響で、海外からのお客様が増えていることから、ハーブリキュールを求める声も増えているそうです。

ハーブリキュールは飲み方によって印象が変わりやすいようで、老川さんは飲み方の提案もおこなっているとのこと。地元素材を活かせるハーブリキュールは、ストーリーも一緒に楽しんでいただくことができそうです。

「リキュールを飲んでいただく機会を増やして、薬草酒の文化を関西でつくっていく。その拠点のひとつにここ(里和浸酒)がなることで、新しいカルチャーが生まれていくと思います。」 「新しいことを始めると根付くのに時間がかかるので大変だと思うけれど、追い風になる情勢が揃っていく中で、薬草酒およびリキュール事業にチャレンジするのは非常に可能性があると感じています。」

と、老川さんから激励のメッセージをいただきました。

懇親会では地域の方にも、金ケ崎薬草酒造のリキュールや里和浸酒(さとのわしんしゅ)を飲んでいただき、とてもにぎやかな場となりました。 里和浸酒を通してどのように進んでいくのか......酒蔵再生プロジェクトのこれからが楽しみです。酒蔵改修も、まだまだ続きます。みなさんもぜひ、注目していただけたらありがたいです。

このプロジェクトの地域

多賀町

人口 0.64万人

多賀町企画課が紹介する多賀町ってこんなところ!

「保月だいこん、杉にんじん、お多賀ごぼう」と昔から根菜が重宝され、京都に出荷していたと年配の方から聞きます。鈴鹿の山の冷涼な気候と、肥沃な土地に育つ根菜は、風味が良く糖度も高く多賀ブランドは昔から京都錦市場では有名だったようです。保月(ほづき)と杉集落は鈴鹿山系の標高約500~600mほどに位置する集落で、昭和30年代の燃料革命の頃に薪炭の需要が激減、炭焼きをする人が減り、学校が平野部に統廃合されたことにより徐々に人口が減り、住んでいる人はもうおられません。 現在多賀町では、お米をはじめ、多賀にんじん、多賀そばが主要な農産物になっています。なかでも、多賀にんじんは冬季に収穫のピークを迎えます。雪の下で収穫を待つ多賀にんじんは糖度が高く、にんじん嫌いでも苦みを感じず美味しくいただけると人気です。まもなく、滋賀県東部のスーパーやJA直売所で多賀にんじんが出回ります。見つけたらぜひご賞味ください。生食でにんじんラぺにするとフルーティーで驚くほど美味しいのですが、一番のおススメは、輪切りにしたものをフライパンでじっくり焼いて少し塩を振っていただくです。

.png?auto=format,compress&w=345&h=88&fit=crop)