わたしを旅する、生き方を描く 〜ささをかみさきが多賀町で見つけたもの〜 【前編】

最新情報

「興味ある」が押されました!

2026/01/01「興味ある」が押されました!

2025/07/01今年度から多賀町でスタートする『ふるさとワーキングホリデー』。 ポータルサイトに載せる多賀町のページを制作するために、クリエイターとして活動している「ささをか みさき」さんが、2025年5月1日から1ヶ月間多賀町に滞在しながらアイデアを膨らませてくださいました!

今回は、ささをか さん...“ささちゃん”に、活動のことや多賀町に来て感じたことをインタビューしてみました。

ーーーーーーーーーー

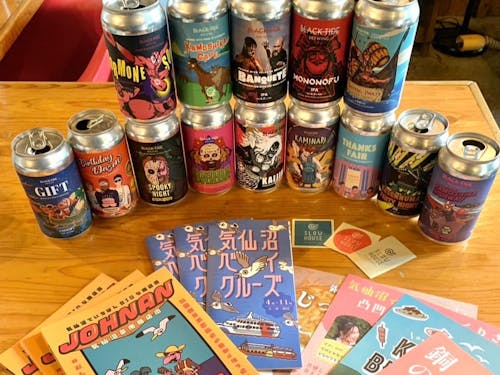

ささをか みさき 1996年、兵庫県生まれ。2021年から3年間、宮城県気仙沼市に移住。グラフィックデザイナーとイラストレーターとして活動しながら、2024年9月から全国各地を巡っている『人を旅するクリエイター』。 ◼︎Instagram:@asagohan.tabeta ◼︎note:https://note.com/sasawoka_walks

ーーーーーーーーーー

写真(トップ、記事内1,5枚目):hinako takezawa

5つの軸で生きる わたしらしい仕事、わたしらしい表現

─── まずは、ささちゃんの活動について教えてください

わたしは今5つの軸で活動をやっていて。

まずひとつめが、フリーランスの『グラフィックデザイナー』と『イラストレーター』。 これが唯一の収入源です。

ふたつめが、『わたし便』。 「働くってなんだろう」と考えた時に、わたしの中では「自分にできることで誰かの困りごとを解決して、自分の生活が成り立つ」と定義したの。都会だと難しいかもしれないけれど、田舎であれば物々交換でそれができるのではないかと。 2024年9月から旅をしているのだけど、滞在させてもらう代わりにデザインやイラスト、アートなどの活動をして家賃・滞在費・食費分のお手伝いをしています。

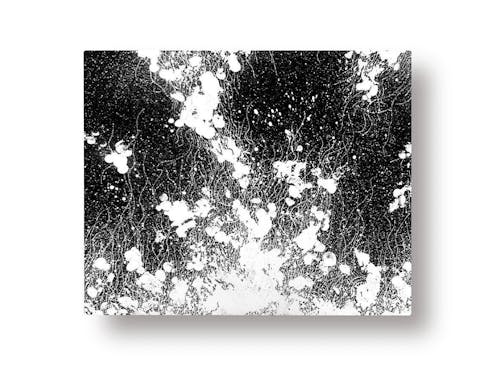

3つめ・4つめが、『売らない絵』。 『売らない絵』にはモノクロとカラーの2種類があって、それぞれコンセプトが違うから別の活動として数えています。 絵を売りたい、絵で食べていきたいというアーティストが多いと思うのだけど、わたしは「誰に届けたいか、どんなふうに届けたいか」を考えた時に「必ずしもお金がある人に届けたいわけではない」と思って。 それよりはプレゼントのように「あなたを想って描きました」という形で届けたいし、「あ、この作品好き」って思ってもらえた人に差し上げたい。 ただ描いた絵を贈るだけだと赤字になってしまうから、旅先で描いた絵を飾って展示会をした時に寄付をいただいたり、先日の誕生日にはAmazonの「ほしいものリスト」を公開して画材を贈ってもらったりして、人件費をカウントせず経費がトントンになるように頑張っています。

5つめが、『人生インタビュー』。 わたしのスローガンに「どんな人の人生も小説より奇なり」というものがあって。 「自分は普通の人だ」と思っていたとしても、すべての人の価値観や人生ってめちゃくちゃすてき。それを世に出したら、だれかが「すてき!」「救われた!」と絶対に思うと確信している。 本当はいろいろな人に聞きたいけれど、時間の兼ね合いもあるから、旅先でわたしが出会った人の中で「生き方がすてきだな」と思った人にインタビューさせてもらって、録音したものをそのままSpotify(スポティファイ:ラジオが聞ける音楽アプリ)で『私(わ)がままライフラジオ』というチャンネルで配信しています。 あとは、趣味でその人のお話を聴いたり、ZINE(ジン:自主制作の出版物)を作るためのインタビューをしたりしています。

─── こういう活動はいつからしていますか?

『人生インタビュー』は2023年ごろかな。 最初は気仙沼に住んでいる時に、気仙沼の人たちのZINEを作っていました。旅に出ることになって、ZINEを作っている時間が無くなってしまったので、ラジオでの配信をすることにしました。

『わたし便』は旅と一緒のタイミングで始めました。

『売らない絵』は2025年に入ってから。 絵は描いていたし売ってもいなかったけど、「売りません」と言い始めたのはその頃からです。 今まではモノクロの絵が多くて、カラーの絵は先月(2025年4月)から描き始めました。多賀町に来たタイミング(2025年5月)に初めてキャンバスに描いたの。できたてほやほや、生まれたてほやほや。

モノクロにカラーを加えて 心の変化が導いた新しい絵

─── カラーの絵を描き始めたきっかけを聞いてみたいです

わたしの心の中で内面の大きな変化があって。 先月(2025年4月)はいっぱい自分と向き合う“内省時期”だったの。

これまでモノクロの絵を描いていたのは、メンタルが落ちていた時、辛さを感じている自分に寄り添ってあげるため、過去の自分を救ってあげるためだった。だから、そんなにポジティブなものではなかったのね。

でも先月いろいろと...家族のこととも向き合って、「これまで避けていた部分としっかり向き合い直そう」「向き合い直したらきっともっと良い関係になるな」と思って、モノクロの絵を描いて、家族に贈ったの。 そこから「色のある絵を描きたい」となった。どういう変化かうまく説明できないけど、たぶんものすごく大きい変化があったと思う。

それまでわたしの描こうとする世界は全部モノクロだったのだけど、色が現れはじめた。

自分の気持ちを掘り下げていくのが好きだから、この変化をいつか解明して言語化できたらいいな。

─── クリエイターになろうと思ったきっかけはありますか?

創作活動......0から1を創ることは小さい頃から好きだから、そういう性分なのだと思う。 ただ『わたし便』とか『売らない絵』とか、海外ではあるかもしれないけれど身近には存在していない生き方、自分の新しい生き方をクリエイトしていこうと思ったのは、気仙沼に行ってから。

なんかもう、幸せになっちゃったんだよね、自分が。 だからどう転んでも、人生が幸せにしかならないことに気づいて、「じゃあもう好きにやってやろう」と。

そもそも旅をしたいと思ったのは、いろいろな価値観に出会って、いろいろな生き方に出会った上で、自分の生き方を決めたいと思ったから。 その中で、いろいろな価値観や生き方を発信するのもいいなと思った。

─── 旅に出るまでは何をしていましたか?

気仙沼に約3年間住んでいました。そこではフリーランスのグラフィックデザイナーとイラストレーターとして地域の人にお仕事をもらいながら、細々とやっていて。 続けていく中で「リモートでやっても大丈夫そうだ」と思ったから、旅に出ることにした。

気仙沼に住む前は、芸術大学のデザイン学科で勉強していました。でも大学2年生の時にメンタルが落ちて、休学をしたけど結局辞めることになって、一旦絵から離れて、飲食業のアルバイトをしていました。 その後にまたメンタルが落ちてしまって「これは環境を変えなければ!」と思った時に紹介してもらったのが、気仙沼だったの。 そうしたら運良く、デザインの仕事を探してきてくれる方と出会えて。精神的に不安定な中ではあったけれど、仕事をしていきながらデザインの道に戻ってきました。

「やりたいことや本当に好きなことって、紆余曲折しても、結局戻ってくるんだ」と感じました。

未来へのバトン 誰も取りこぼさない世界を目指して

─── 気仙沼で仕事を探してくれたその方とは今もつながっているのですか?

6月からもお世話になる予定! その方とは、やり方や主戦場が違うのだけど、同じところを目指している感じ。何をしていたとしても重なる部分があるから、これからも重なったところで一緒にやっていくことになると思う。

─── ささちゃんの「目指しているところ」とは?

わたしは、ひとことで言うと『だれも取りこぼさない社会』を目指している。 自分からいのちを絶つ人がいない、孤独になってメンタルが落ちてしまう人がいない、貧困や戦争もない世界。 でもそれは、わたしがこの世からいなくなった後の世界の話。わたしが生きているうちには、きっと叶う可能性が低いだろうから。

わたしの人生観に『人生はバトンパス』というのがあって。 過去の人たちから受け継いだものを持ったわたし達がなにかを残して、次の世代の人たちが何かをつくっていく。 だからわたしが変な生き方をするのは「自分らしい生き方とは何か」「働くとは何か」「生きるとは何か」を未来の人が考えた時に、「過去にこういうことをしていた人がいたんだ!」という参考資料に、わたし自身なれたらいいなと思っているから。 「人類みんなで一緒にいい世界をつくろうぜ!」と言いながらみんなで走っていると思っているから、なるべく多くのこと、自分にできることをパスしていきたい。

ーーーーー わたしを旅する、生き方を描く 〜ささをかみさきが多賀町で見つけたもの〜 【後編】へ続く

このプロジェクトの地域

多賀町

人口 0.64万人

多賀町企画課が紹介する多賀町ってこんなところ!

多賀町は、鈴鹿山系の雄大な山々が連なり、針葉樹を主体とした造林、広葉樹が広がる原生林や混合林が美しい山林を形成し、広大な緑に包まれたまちです。 芹川と犬上川の清流は、琵琶湖へと注がれ、生活の水源として、また、生活に憩いをもたらす景勝地としての親水空間を形成しています。湖東平野に広がる農地は、日本の原風景を感じさせます。 国の天然記念物アケボノゾウ化石や滋賀県天然記念物に指定されている河内の風穴をはじめ、霊仙山、御池岳、大蛇ヶ淵などの資源は、町民の誇りや身近な交流資源となっています。 古事記にも記録が残る多賀大社は、その伝統行事とともに、町民の誇り、心の拠り所として、また、町外から多くの参拝者が訪れる、本町のシンボルのひとつです。