【オンライン講座を開催しました】伝統をつなぐ高さ12cmの萩人形作りに挑戦しませんか?

最新情報

プロジェクトの募集が終了しました。

2024/07/31経過レポートが追加されました!「『写真展×萩人形展〜萩の町並みと夏みかん〜』開催中!」

2024/05/01日本の「伝統工芸」といったら、皆さんは幾つ挙げることができますか?

南部鉄器 、宮城伝統こけし、江戸硝子、箱根寄木細工、信楽焼、西陣織、博多人形など古くから有名なものを含め、日本には現在240品目の伝統工芸品があります。

萩では「萩焼」が最も有名ですが、その世界的な人気の裏で、伝統工芸品にふさわしい素質を持ちながら、店頭から消えてしまった工芸品があります。

小萩(こはぎ)人形ーー。今から100年近く前に萩の女性たちの手によって生み出され、戦後は萩を代表する名産にまで成長した小さな小さな日本人形です。 人気の高まりと共に、土産品としてはもちろん、一時は海外輸出されるほど盛んに生産され、女性たちの内職の仕事として、家計の補助や自立に役立っていました。

それほど人気だった小萩人形なのですが、皆さん、聞いたことがありますか? 「ない」と答えた方、決して不思議なことではありません。 小萩人形は、職人の後継者不足によって20世紀の終わり頃には、製作技術そのものが失われかけていたからです。

次世代へと受け継がれなかった理由には時代の変化もありますが、高さ5〜10cmとその小ささゆえに技術継承が難しかったという点もあります。 今でこそ、改めて日本の伝統工芸を見直す動きも出てきていますが、一度失った技術を再び取り戻すのは、決して容易なことではありません。

「これは残さないといけない。萩の大切な文化だから」

そう決意して、今から20年ほど前に残った数少ない職人を訪ね歩き、分業制でバラバラに伝わっていた技術を1本に繋ぎ合わせ、高さ12cmの「萩人形」として復活させた女性がいました。 それが現在、萩人形の会で主宰をされている岡野芳子先生です。

岡野先生はお弟子さんたちと一緒に、主に市内で萩人形教室やワークショップを行なったり展覧会を開いたりして技術を伝え、再び産業として蘇らせるため精力的に取組んでいらっしゃいます。

通常、萩人形作りに触れる機会は近隣の方にしかありませんが、今回は広く萩人形の世界を知って頂くため、特別に先生にご協力頂いて、全3回のオンライン講座を開催します。

これをきっかけに、萩人形作家になれるかも!? あなたも挑戦してみませんか。

(※今回のオンライン講座の対象は、萩市外に在住の方に限ります)

人形づくりを通して、指先から萩の魅力を感じてほしい

萩人形は、萩の「自然」「文化」「歴史」をテーマにした身長12cmの日本人形です。

季節の風景を切り取った「萩娘」「夏みかん」「椿娘」「子守」のほか、幕末に活躍した「奇兵隊」「吉田松陰」「文さん」(松陰の妹)、伝統芸能を人形で表現した「巫女(みっこ)の舞」「嫁泣き節」「とことんやれ節」など、様々な萩人形があります。 いずれも時代や生活の1シーンを切り取って、精巧に生き生きと作られているのが特徴で、見つめていると小さな萩人形から大きな世界が広がってきます。

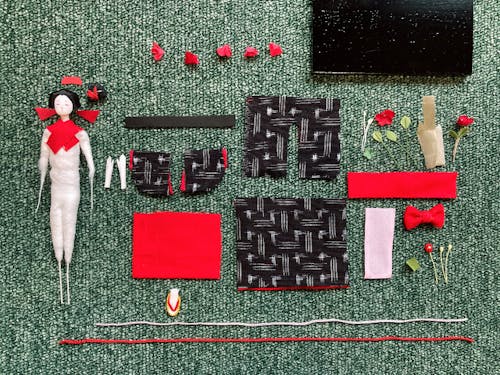

そして今回のオンライン講座では「椿娘」をセレクトしました。 椿娘を作る時、次のようなところに思いを馳せて頂けると、より味わいや世界観が広がって楽しいですよ❤️

〜萩とツバキの関係〜 萩市笠山(かさやま)の虎ヶ崎というところに椿の群生林があり、60余種・約2万5000本のヤブツバキが繁り、神秘的な光景を作り出しています。

毎年2月下旬から1ヶ月間の開花期には萩・椿まつりが開催され、市内外からたくさんの方が訪れ、散策や写真撮影を楽しんでいます。

ツバキは市花にも指定され、地名の由来としてツバキがつまってハギになったとの説があるほど、萩市と密接な関係なのです。

「椿娘」は、厳しい冬を乗り越えて咲いたツバキを手に取り、花のように頬を赤く染めて喜ぶ、早春の乙女の様子を表現した可愛らしい人形です。

萩人形作りを通して、萩の自然や、そこに暮らす人たちの季節の表情も感じ取って頂けたら嬉しいです。

今回の講座で作る「椿娘」の特徴

◎「娘」らしく、まだ幼さの残ったあどけない表情がなんとも可愛らしい

◎丈夫な絣(かすり)の着物にエプロン姿

◎手に椿の枝を持って、花の季節を喜んでいる

☆ケース(オプション)には、萩市笠山の椿群生林の写真が添えてあり、 樹の下で椿娘が実際に花摘みをしているイメージが楽しめます

お申し込み→ご入金確認後、パーツに分かれたキットが届きます。 オンラインで先生と一緒に、萩人形のことを学びながら全3回で作り上げるので、 初めての方でも安心してご参加頂けます。

【定員5名 ※先着順】ぜひやってみたい!という方、お早めにお申込みください

【用意するもの】 ・ハサミ ・ピンセット ・ラジオペンチ ・おしぼり

募集要項

※募集者 / 主催者に連絡を取りたい場合、まずは「応募したい」ボタンを押してメッセージを送ってください。

2023/08/18 〜 2023/09/15

【1回目】約1時間【2回目】約1時間30分【3回目】約1時間30分

🌟受講料(萩人形キット込み): 3,000円(指定口座へ振込 ※クレジットカード不可)🌟オプション「人形ケース」(椿群生林の背景写真つき):1,000円※ご希望の方は、お申込み時に「人形ケース希望」とお書きください

Zoom(萩市外に在住で、Zoomに参加できる環境が整っている方が対象となります)

・定員:5名 ・スケジュール: 🌟全3回

【1回目】8月19日(土)14時00分〜15時00分 ・萩人形ってなぁに? ・どんなふうに作るの? ・持ち物の確認と使い方

【2回目】9月2日(土)14時00分〜15時30分 作ってみましょう①〜作業のコツとポイント〜

【3回目】9月16日(土)14時00分〜15時30分 作ってみましょう②〜作業のコツとポイント〜

はぎポルト(三枝英恵)

このプロジェクトの経過レポート

このプロジェクトの地域

萩市

人口 4.11万人

三枝英恵が紹介する萩市ってこんなところ!

萩市は、関ヶ原の戦いの西軍総大将・毛利輝元の居城があった場所です。 また、幕末には吉田松陰、高杉晋作、木戸孝允、9歳で萩に移住した伊藤博文ら、日本がサムライの時代から近代化へと進むための大きな原動力となった偉人たちも輩出しました。 明治維新以降は、生活の術を失った士族たちを救うため、全国で初めて広く夏みかんの栽培を始めたのも萩市です。

時代が大きく変わる時、いつもそこに萩が関わっています。

「ないものは作る」そんな気風が根付くまち。 萩市には、不思議と国内外から様々な移住者たちが引き寄せられ、新しいことを始めています。

自分の人生を見つめなおしたい時、何か変化がほしい時…

萩へ来てみませんか。 そこから新しい未来へつながるかもしれませんよ。

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 移住相談・空き家相談・起業したい方などの定住総合相談窓口 「はぎポルト‐暮らしの案内所‐」 ▷https://www.city.hagi.lg.jp/site/teijyu/ *・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

このプロジェクトの作成者

こんにちは!萩市ローカルエディターの三枝です。萩・明倫学舎4号館「はぎポルト」から、地域で輝く人や楽しいイベントなどを紹介しています。わたし自身、東京からの移住者ですので、これからも移住者としての視点も大切にしながら、皆さんのお役に立てる情報をお伝えして行きたいと思っています。

【はぎポルト 開館時間】 毎週火曜日~土曜日 9:00AM~6:00PM 地域のディープな情報や空き家の提供や空き家バンクのご相談、定住相談の窓口として、どなたでも自由にお越し頂ける開放的なスペースです。キッズコーナーもありますので、お気軽にお立ち寄りください。